この記事には広告を含む場合があります。広告の場合は、紹介している「商品の購入」「サービスの利用」によって、当サイトに売上の一部が還元されることがあります。

寺院巡りやナイトマーケット、北タイ料理におしゃれなカフェ。チェンマイは一般的な観光だけでも十分に楽しめますが、「もっと現地に入り込みたい」と思う人にこそ体験してほしい特別な旅があります。

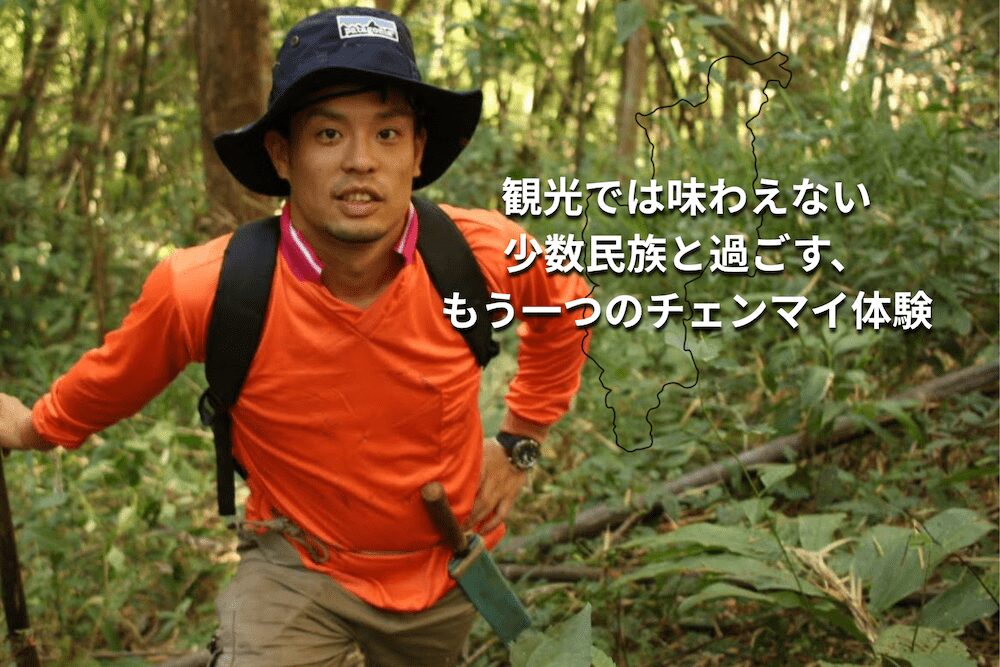

それが、北タイに暮らす少数民族の人々と時間を共にする交流型ツアー『マニタビ』。観光地を巡るだけでは触れられない暮らしに入り込み、人とのつながりを感じられるのが魅力です。

発起人は、チェンマイ在住の日本人・坂田さん。

リス族と交流する坂田さん(右)

北タイの少数民族と暮らしを共にする旅――そんな体験が本当にできるの?なぜ日本人がそんなツアーを始めたの?気になることは尽きません。

筆者も実際にチェンマイでこのツアーに参加しました。タイ在住歴が長い人でさえ驚きと発見に満ちた時間を過ごせる、特別な体験でした。

本記事では、坂田さんがどのようにタイと出会い、なぜマニタビを始めたのか、そして参加者がどんな体験を得られるのかを紹介します。

坂田さんはなぜチェンマイで“異日常体験”を始めたのか

在住歴はまだ2年と短いものの、タイ文化に精通し、少数民族ともタイ語で会話を交わす坂田さん。その姿からはベテランの風格すら漂います。

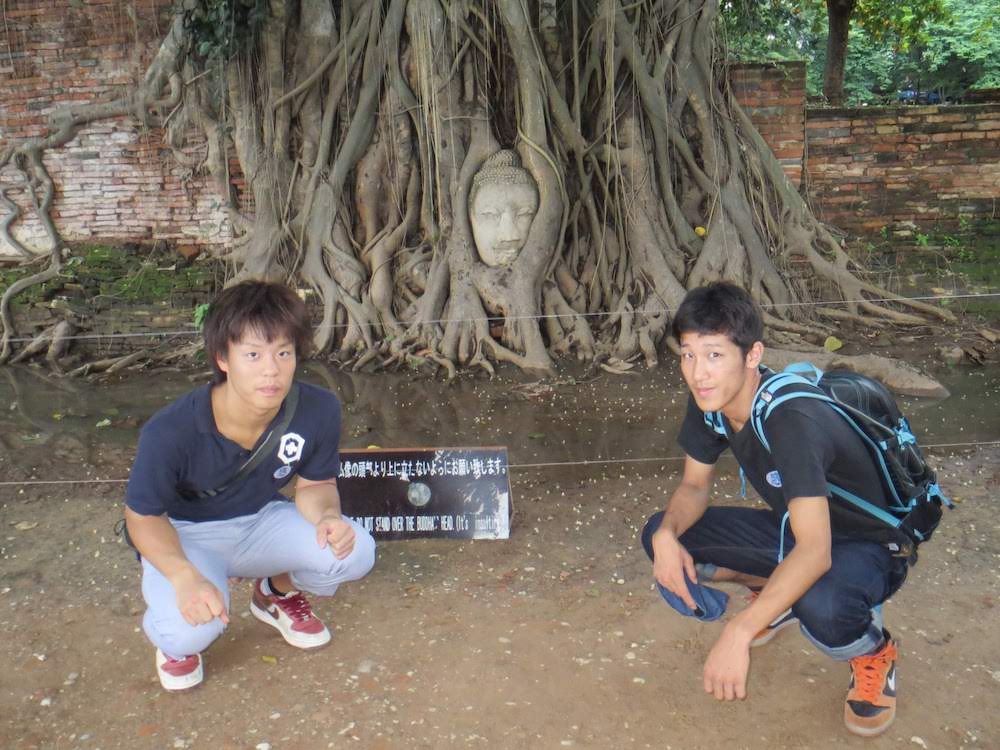

そんな彼が初めてタイを訪れたきっかけは、意外にもごく普通のものでした。2012年、大学1年の夏休みに参加したパックツアー。

初めての訪タイ、大学1年の坂田さん(左)

「最初は住みたいとかそういう意識は全くなくて。でもタイ料理を食べたり、日本とは違う街並みを歩くだけで新鮮だったのを覚えています」

最初は多くの旅行者と同じように「面白い旅先のひとつ」にすぎなかった。それが今ではチェンマイで少数民族と暮らしを共にするツアーを催行しているのです。

その転機となったのが、大学3年から4年にかけて経験した1年間の交換留学でした。

タイ留学で芽生えた「海外で働く」意識

大学3年から4年にかけて、交換留学で1年間バンコクのタマサート大学に通いました。

市場で買い物をしたり友人と会話したりする中で自然とタイ語や文化が身につき、海外文化の面白さを実感。「いずれは海外で働いてみたい」という意識が芽生えたと言います。

留学時代

社会人時代に強まった「起業への思い」

卒業後は自動車メーカーに入社し、海外営業のタイ担当として勤務します。海外駐在を目指して努力を重ねるものの、思うようにチャンスを得られず「このままでいいのか」と悩む時期もありました。

次第に「自分で事業を立ち上げたい」という思いが強まり、その修行の場としてコンサルティング会社へと転職します。

自動車メーカー勤務時代の坂田さん

しかしコロナ禍で社会全体が止まり、立ち止まって考える時間が増えました。そのとき、大学時代や社会人時代にバックパッカーとして旅をし、ホームステイなどを通じて現地の人々と交流した体験が鮮明に蘇ったと言います。

「観光地を巡るだけでは出会えない暮らしの価値をもっと広めたい」

そう思うようになり、その延長線上にローカルツアー事業の構想が形を取り始めました。

屋台のおばちゃんの言葉が変えた価値観

学生時代に親しくなった屋台のおばちゃんとの交流も、坂田さんの価値観を大きく変えました。決して豊かではない環境で家族を支えながら、「お金よりもお客さんに楽しんでもらうことが大事」と語ったおばちゃん。

その言葉に触れ、社会的成功や収入だけでは測れない豊かさがあると気づいたのです。この経験が、マニタビの根底にある思想へとつながっています。

親しくなった屋台のおばちゃんと

チェンマイで“ここだ”と直感した理由

2022年8月、知人の紹介で訪れたチェンマイの農園。そこで豊かな自然や人のあたたかさに触れたとき、坂田さんは直感的に「ここでやろう」と感じました。

バンコクの都会的な便利さとは対照的に、少数民族の村には、長い時間の中で受け継がれてきた文化と慣習が息づいている。そのギャップに強く惹かれたのです。

北タイに存在するタイルー族の村

当時から考えていたのは、多くの日本人にとって未知の世界である「少数民族の暮らし」をテーマにしたツアーの可能性でした。民族の村と聞くと「ルールが厳しそう」「環境が大変そう」と身構える人も少なくありません。ですが実際は、村は素朴で清潔、人との交流は温かく、そこで得られるものは都会や一般的な観光では決して体験できない価値だといいます。

商業的な観点でも、都会で一般的な観光ツアーをしても競合が多く、自分の世界観は実現しにくい。そう感じた坂田さんは複数の少数民族の村に通い、少しずつ村人との信頼を築きながら活動を広げていきました。

移住当初に3週間滞在したタイルー族の村で

では、坂田さんが語る「マニタビ」の魅力とはどのようなものなのでしょうか。

坂田さんが大切にする交流型ツアー『マニタビ』の魅力

タイ北部を中心に暮らす山岳民族「ダラアン族の人々」

異なる文化や習慣を体験するのがマニタビのテーマですが、その中で気づくのは「不便=不幸せ」ではないということ。

むしろ大切なのは、家族や親戚との絆、困ったときに助け合う文化、そして自分たちの手で支え合う暮らしの価値です。これこそ、マニタビを通じて一番伝えたいことかもしれません。

また、自分で食べ物を育て、調理し、食べるという当たり前だけれども現代人が失ってしまっている「生きる知恵・技術」を五感で感じてほしいという思いもあります。

もちろん日本にも似たものはありますが、少数民族の村には教育やIDカード有無の問題などタイならではの社会的課題もあります。それでも人々は幸せに暮らし、「つながりの強さ」を実感できます。

カレン族の村

村は不便さもありますが、彼らにとってはごく普通の「日常」。そのギャップに触れることで、自分の価値観が相対化され「非日常」と「日常」が交差する不思議な感覚が生まれます。それこそが、坂田さんが提供したい”異日常”体験です。

また、多くの都市生活者は、感情を抑えて暮らすことに慣れています。しかし異文化の村では取り繕う必要がなく、ありのままの自分を受け入れてもらえる。その瞬間「心の鎧」が外れ、素直に笑ったり泣いたりできるのです。実際に「普段抑えていた感情を解き放てた」と話す参加者もいました。

交流は村人とだけでなく、坂田さんや参加者同士にも広がります。「暮らしを共にする」体験では、料理や作業を分担したり子どもと遊んだりする中で、小さな役割を担う喜びが生まれる。「必要とされている」という感覚は強い充足感を与え、参加者同士の一体感も深まります。

それぞれが違う背景を持ちながら、一緒に寝起きし、食べ、体験する。その濃密さは都会の隣人関係よりもずっと深い。これもまた、マニタビならではの魅力といえるでしょう。

『マニタビ』のこれからと、読者へのメッセージ

タイルー族が住む「ワンパイ村」での象祭り

坂田さんは「文化や慣習を残したい」と語ります。さらに「北タイ固有の文化や慣習を、より多くの人に知ってもらい、後世に伝えていく手助けをしたい」とも話しています。

古い文化が消えつつあるのはタイの少数民族に限ったことではありません。日本の地方でも同じように、祭りや慣習、言葉が次第に失われています。だからこそ、マニタビでの体験は「遠い国の話」ではなく、私たち自身にとっての課題ともつながっています。

坂田さんは「将来的には日本の地方でも応用できる」と話します。チェンマイで芽生えた交流の輪は、国境を越えて広がっていくのかもしれません。

タイ・チェンマイに来るなら、ぜひマニタビのツアーを体験してほしい。人との交流が、旅の意味を大きく変えてくれるはずです。

現在、マニタビはチェンマイ市街のワロロット市場から徒歩5分の場所に、ショップをオープンしています。

カレン族やアカ族の手仕事を現代風に再構築した雑貨、コーヒー豆や蜂蜜などの食品、岡本麻里さん監修のアイテムなど、他では出会えない品が並びます。

坂田さんの語る“北タイの物語”を実際に手に取れる場所として、ぜひ訪れてみてください。

>> 北タイの魅力を伝える異日常ツアー「マニタビ」がチェンマイ市内にショップをオープン!少数民族の衣食住と物語を感じる新たな拠点|チェンマイ情報ステーション

マニタビツアー体験記事

- 普通の観光では味わえない!チェンマイ少数民族と暮らす異日常体験ツアー『マニタビ』

- 【タイ・チェンマイのおすすめ現地ツアー】少数民族の村で暮らしを体験してみた!|moe nomad

- チェンマイの秘境で、タイルー族と過ごす1日|市角 壮玄 HOXAI

マニタビの情報

- マニタビ公式WEBサイト

- マニタビSNS:Instagram / Youtube

- 坂田さんSNS:X(旧Twitter) / Instagram

マニタビのツアー以外にも、チェンマイには見逃せない観光地がたくさんあります。より幅広く旅を楽しみたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

>> チェンマイ観光地まとめ23選|旅行歴10回以上の筆者が実際に訪れて厳選したスポット